Le mardi à 19h, une fois par mois, c’est l’école populaire d’ODIL. Un cours du soir ouvert à tous qui mixe actualité scientifique, éducation populaire, poésie et musique pour le plaisir d’apprendre ensemble et autrement. Pour cette première saison, on aborde le monde par l’ethnologie et on cible les techniques de liberté.

Ca y’est, le 6 octobre 2020 à 19h30 (histoire d’attendre ceux qui sortaient du sport et qui voulaient pas rater ça), on a ouvert les portes de notre école populaire. On n’est pas peu fiers hein !

Parce que c’est une envie de longue date, apprendre par nous-mêmes et avec les autres, aiguiser nos lames et entailler la couche superficielle des apparences, chercher des réponses à des questions pas posées et pourquoi on les poserait pas. Mais toujours en prenant du plaisir, en laissant place aux incendies intérieurs et aux cicatrices, en rigolant, en n’étant pas dociles et en buvant un coup !

Oui, on y croit à l’école, même si on est critiques. On veut essayer quelque-chose. Autrement.

Alors les enfants sont là, ils font un peu le bordel, ils jouent à cache-cache dans les placards comme les grands derrière leur masque. C’est feutré et rose, les mots s’échangent et on fait les salamalecs tranquillement en écoutant du punk et en choisissant un sirop. Il y a des proches, des voisins, des venus de plus loin, des inconnus. Et on commence en retard parce qu’il y en a marre d’être tout le temps pressés.

A 19h20 on sent que les corps se détendent et que la chaleur des humains commencent à chauffer le bain. On sait pas trop ce qui va se passer, comme les premières fois… Pis vous le saurez pas non-plus, fallait être là !

Ethnologie libertaire : décrypter les mécanismes de domination

Suivre un cours comme descendre une rivière. Il faut se laisser faire un peu, même si on ne voit pas trop où l’on va. Des fois ça cahote, et des fois ça glisse, ça s’improvise le long du courant qui dévale. Peu à peu j’aimerais que ce soit comme apprendre à faire du skate : on observe, on nous prête une planche. Alors on essaye, on est maladroit, on découvre notre équilibre, pis on nous explique pas vraiment, on se casse la figure et on s’égratigne les genoux. On persévère. L’autre il nous taquine un peu, et il nous encourage aussi, on se raconte des blagues pour passer le temps. On essaye en sécurité sur un parking vide, puis sur le trottoir on prend des pentes, des rampes, on sort du cadre, c’est la plongée et l’élan qui fait monter l’adrénaline pour aller s’appuyer de quelques grammes sur les limites du monde connu. Les plaies aux Je-Nous, c’est inévitable quand on fait de l’ethnologie libertaire. Explorer et déjouer avec soin tous les -ismes : colonialisme (idéologie justifiant qu’un état se croit chez lui partout en bousillant ce qui ne lui plaît pas, y compris les humains et en pillant le reste), capitalisme (idéologie qui justifie que l’argent n’appartienne pas à ceux qui le produisent par leur travail tout en les considérant comme des moyens, des outils, des enfants voire des bêtes, voire des riens et si ça ne rapporte plus on jette), populisme (idéologie qui justifie que les pauvres détestent tout le monde sauf celui qui leur fait croire qu’il va les rendre riches, ce qui n’arrive jamais), foutage-de-gueule-isme, complotisme… Se regarder puis mieux voir les autres. Se regarder puis se rendre compte que jusque-là, ce que je croyais être les autres, ce n’est que moi.

En fait, pour la plupart des gens dans le monde, les humains sont séparés en deux catégories : ceux qui sont comme eux et qu’on reconnaît, avec qui on peut parler et se retrouver « entre nous » : les Nous. Et les autres, dont on ne sait rien : les Pas-Nous. Il y a quand même une tendance à considérer que les Pas-nous ne sont pas au même niveau que les Nous. Alors on s’arrange pour pouvoir les identifier vite. Et les fous, comme les noirs, les pauvres, les femmes, les enfants, les sauvages, etc. enfin tous ceux qui ne sont pas blancs, habillés à l’occidental et d’une moyenne d’âge de cinquante ans… se retrouvent souvent du côté des Pas-nous.

Les Je-Nous de Montceau-les-Mines, on va les égratigner un peu.

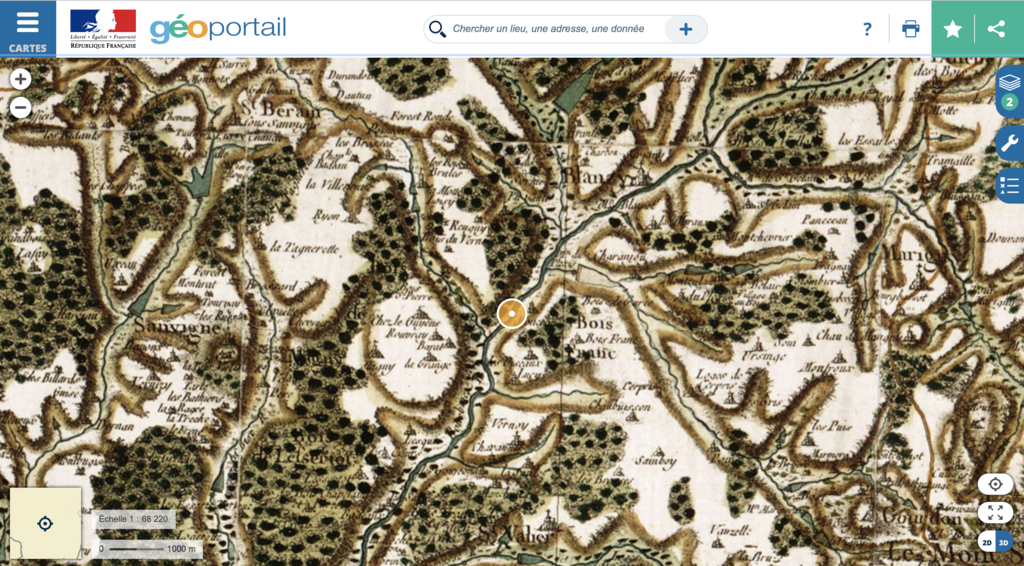

Je vous montre et après je vous prête ma carte. Parce qu’aujourd’hui, on commence à regarder les cartes. C’est important les cartes. Quand tu as une carte du ciel, tu peux trouver le nom des étoiles, quand tu as une carte au trésor, ben tu pars à l’aventure. Toutes les dominations sont fondées au départ sur la capacité à tracer la carte de ce qu’on vient envahir. Et toutes les luttes se gagnent par la possibilité de redessiner la carte qui nous décrit, en déchirant celle qu’on nous collait sur le front. Tiens, pourquoi c’est toujours les mêmes qui sont dans les blancs de la carte de France ? Pourquoi je ne trouve jamais le nom de mon village ? Et pourquoi la loi cartographique serait celle des plus forts, des plus nombreux et des plus riches ? En fait, des cartes, il y en a plein. Prenons le temps de scruter celles du bassin minier.

On va sur le site de Géoportail.

On peut choisir de changer les dessins de la carte en cliquant en haut à gauche sur l’onglet : ça permet de choisir de mieux voir les routes ou de faire apparaître les montagnes, la représentation qu’on avait de chez nous en 1950, 1820, 1780… Tiens sur la carte de Cassini, la plus ancienne tracée par des hommes qui n’étaient jamais montés dans un avion, on reconnaît à peine, on ne trouve pas Montceau-les-Mines.

Nico dit que c’est normal, la ville n’existait pas à cette date.

Non, la ville n’était pas née, on distingue en tout petit un « Monceau », un petit hameau de 25 habitants qui ne se doutent alors de rien. On mesure le changement, en même pas 70 ans. Des gens des bois vont se transformer en gens des mines. On voit le cataclysme culturel enfler d’une carte à l’autre.

La rage au cœur et le cerveau fou

Dans certains endroits du globe, le cataclysme se lit dans les noms effacés, transformés, récupérés : Ce que Chagot a fait sortir de terre à Montceau pour gagner de l’argent, la France l’a fait dans toutes ses colonies, créant des villes pour installer une société violente où les humains (Nous) exploitent d’autres humains (Pas-Nous) et générer du profit (pour Nous), comme dans les Caraïbes. Un fort, construit sur un marécage, devient Fort-Royal pour signifier la domination de la couronne française, puis République-Ville à la Révolution, puis Fort de France en 1807 voit arriver les premiers esclaves (Pas-Nous).

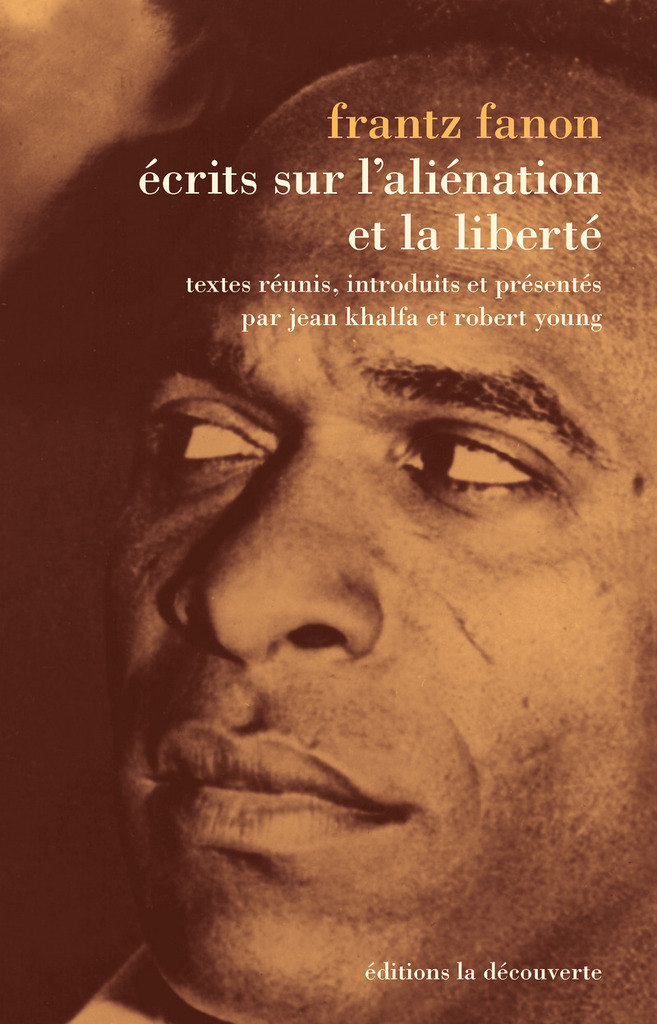

C’est là qu’est né Frantz Fanon en 1925. Enfant, il ne comprendra pas tout de suite qu’il va devenir un « petit garçon noir » alors que l’autre enfant blanc qu’il rencontrera plus tard, restera un « petit garçon » tout court. Devenu jeune homme, il lira ces cartes et ces livres, dessinés et écrits par d’autres « tout court », où jamais n’apparaissent de trésor ni d’étoile pour les gens comme lui, ceux qui descendent des esclaves. Il ressent une mascarade dès les premières années de sa vie.

Je suis un nègre — mais naturellement je ne le sais pas, puisque je le suis. À la maison ma mère me chante, en français, des romances françaises où il n’est jamais question de nègres. Quand je désobéis, quand je fais trop de bruit, on me dit de ne pas « faire le nègre ».

Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs

Et comme il n’est pas un enfant sage, mais alors pas du tout, le noir de sa peau transperce le blanc du masque qu’on essaye de lui faire porter.

On ne peut pas comprendre la profondeur de l’engagement de Frantz Fanon si on n’essaye pas ce masque. Hors, nous en faisons tous plus ou moins l’expérience dans notre vie quotidienne. Quand on arrive dans un endroit peuplé de gens inconnus devant qui on veut paraître bien, il se passe quelque-chose d’assez étrange et de pourtant très courant, une attitude collective que les enfants trouvent chelou et perturbent volontairement au moins jusqu’à six ans (certains ne s’y font jamais, on en connaît un). L’utilisation de codes pour montrer qu’on est bien élevé (nan me laissez pas de côté !). Un corps redressé ou relâché avec calcul pour imiter celui qu’on aimerait être et s’exercer à le devenir. Quand la discussion démarre avec un autre, ce sont deux humains masqués qui se rapprochent. L’épreuve de la prise de parole consiste à montrer « ce qu’on a dans le ventre » pour que l’autre nous trouve cool, ou intelligent, ou sympa… et qu’il n’aie pas envie de se barrer.

C’est du toc tout ça, mais ça nous protège contre une baffe ou un baiser ou contre l’exclusion irréversible d’être transformé par le groupe en Pas-nous. Imagine si d’emblée je te touche le nez parce qu’il est grand et je goûte ton épaule parce qu’elle sent la noix de coco… bon donc l’expérience du masque, on connaît, et depuis quelques mois, elle se transforme, les repères changent et nous mettent en difficulté (vous avez remarqué, les enfants ont fait jouer leur droit de réserve).

On ne sait pas précisément comment on fabrique notre masque social, mais on a l’intuition que ça vient de l’éducation, de notre manque de confiance en nous, parfois de notre envie d’arriver à quelque-chose. Puis quand on regarde ses parents, sa ville, son pays, on comprend que tout n’est pas choisi dans notre manière d’être avec les autres. Il y a du mimétisme, il y a de l’assignation. Tiens, est-ce que ça se voit sur ma face que mon bled est caché dans les blancs indéfinis de la cartographie ? Et la gueule noire de mon arrière grand-père, à qui on a dit qu’il avait rien à dire, est-ce que je la retrouve par réflexe devant un patriarche autoritaire aux souliers vernis ? Un masque ça rassure quand ça ne dure pas trop longtemps. Mais si on le garde, on ressent du vide à l’intérieur, on ne sait plus bien si c’est nous là sous l’apparence. Porter le masque, dans le théâtre japonais, ça demande de faire un grand travail sur soi pour ne pas devenir fou, il y a des rituels avant de le mettre sur son visage et après l’avoir posé, des rituels pour séparer la vie sous le masque de la vie sans le masque. J’ai vu des gens en France devenir transparents à force d’être masqués en société, ils devenaient leur masque. Désapprendre à mettre son masque social avec les autres est un exercice très long pour beaucoup de personnes.

Alors imaginez maintenant que vous vivez dans un pays gouverné par des fabricants industriels de masques. Ils connaissent très bien ce phénomène, ils savent comment vous faire choisir le masque qu’ils veulent vous fourguer. Bien sûr ils choisissent celui qui leur coûte le moins cher et qui rapporte le plus, celui sans bouche comme ça vous la ramènerez pas. En fait, ils mettent tout en place pour que le masque vous colle à la peau, ça passe par l’école, les revues illustrées pour les enfants, les histoires qu’on a fait entrer dans la tête des mamans… Et dans ce pays, le miroir est interdit. Alors vous grandissez avec la certitude que ce masque, c’est vous. Et vous obéissez aux lois du masque, vous faites tout ce que les fabricants ont décidé pour vous. Ce qui a pour but que vous ne puissiez plus vous passer d’eux.

L’aliénation, c’est devenir l’étranger de soi-même et appartenir à un autre.

C’est une des manières de perdre sa liberté.

Frantz Fanon devient psychiatre à Lyon, tout en ne cessant jamais d’égratigner ses Je-Nous. La folie qu’il cherche à soigner, c’est celle qu’il a entrevue derrière son propre masque de blanc, le même que celui de tous les peuples des Caraïbes, réduits en esclavage, torturés et colonisés par des européens en souliers. Puis éduquer comme s’ils étaient eux-mêmes leurs anciens oppresseurs aux ancêtres gaulois. De sorte que jamais, ils ne s’imaginent pouvoir vivre sans l’état français.

Une folie née dans la ségrégation des corps noirs couverts d’interdits, dans la paralysie des langues et des visages dont les chants créoles sont refoulés de l’école, des pieds et des mains ligotés pour délit de faciès devant les policiers (oui ça rappelle des trucs, c’est fait exprès). Il veut soigner l’esprit des humains pour les rendre à la liberté. Il comprend la maladie mentale et en même temps la maladie sociale. Il reçoit C. Odile, trente-deux ans, une pensionnaire atteinte de maladie neuro-dégénérative génétique, peu à peu paralysée puis qui développe un délire de possession. Il démontre que la folie n’est pas le produit direct de la maladie. Il décrit comment le rétrécissement de ses possibilités d’agir, l’altération de ses gestes, de ses expériences vont diminuer la qualité et le nombre des relations sociales de la jeune femme. Et que c’est cette altération qui va peu à peu la conduire à la folie.

La maladie n’est pas la seule cause de la folie. La folie est aussi une maladie des relations sociales et du manque d’amour entre les individus, et entre les peuples. Une rage au cœur qui monte au cerveau.

Un fou est un homme qui ne trouve plus sa place chez les hommes.

Frantz Fanon, Ecrits sur l’aliénation et la liberté.

Si les relations sociales peuvent rendre fou, alors elles peuvent aussi soigner la folie et peut-être dé-ligoter les corps. En 1952, il ira chercher à l’hôpital de Saint-Alban, où François Tosquelles débute ses expérimentations de psycho-thérapie institutionnelle, une autre manière de soigner la folie, en réinventant dans l’hôpital une société qui soigne.

A la fin de la deuxième guerre mondiale, on découvre que Saint-Alban compte parmi les rares hôpitaux psychiatriques en France épargnés par la famine qui tua 45 000 malades mentaux internés entre 1939 et 1945. A Saint-Alban, malades et soignants se sont organisés, ont travaillé ensemble aux champs, à la ferme, à l’atelier de menuiserie, de mécanique… Certains malades ont révélé des talents et des savoirs insoupçonnés. Coordonnées de manière réfléchie et collective, ces activités où chacun est tout autant protégé que responsabilisé, semblent avoir aussi un effet positif sur l’état psychique des patients. C’est en réalité un courant majeur de l’histoire de la psychiatrie qui vient d’émerger à Saint-Alban. L’hôpital n’est plus pensé comme un lieu d’enfermement, mais comme un lieu de vie, de société, ouvert sur la cité.

Une révolution psychiatrique, France Culture

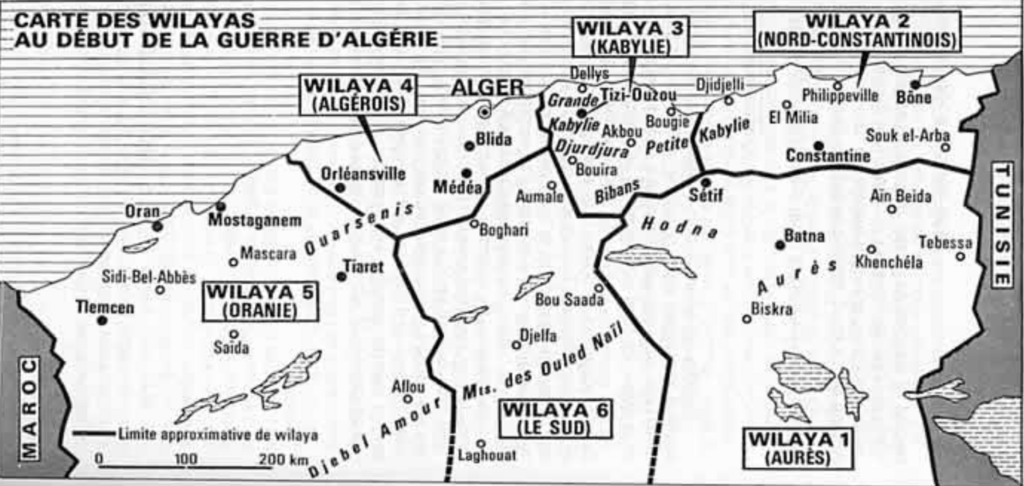

Nommé à l’hôpital psychiatrique de Blida, en Algérie, en 1953, Frantz Fanon a en charge 600 patients au sein d’un hôpital qui en compte 2500. Malgré les difficultés et l’absence d’une politique de santé mentale dans les colonies françaises, il tente d’expérimenter une thérapie sociale dans deux services : celui des femmes européennes et celui des hommes musulmans.

Très vite, il redouble d’attention, car si le modèle de Saint-Alban semble bien fonctionner avec les femmes, c’est une faillite totale avec les hommes. Fanon brûle les théories psychiatriques racistes, très en vogue à l’époque, qui expliquent les échecs de la psychiatrie par une soi-disant infériorité du peuple algérien. Mais le fait est, les patients algériens sont récalcitrants à ses soins.

Et notez bien que ces hommes à la folie inébranlable vont produire le basculement.

Agitation, disputes, violence, prostration, autant d’états qui font signe à Fanon. Vont lui revenir les masques blancs, les corps paralysés, les races sous domination. Sa détermination à comprendre comment « lâcher l’homme » va prendre le dessus, comment détendre leurs muscles qui ne parviennent plus à monter les escaliers alors qu’aucune maladie organique ne les y en empêche, comment actionner des relations humaines et craqueler une logique concentrationnaire qui s’auto-entretient, comment introduire la société et la fête dans leur morbidité quotidienne. Sa réponse est radicale : connaître et reconnaître ces hommes pour ce qu’ils sont, faire l’expérience de leur culture, qu’ils lui enseignent leur langue, leurs coutumes, leur dieu. C’est tout cela qu’il va faire entrer peu à peu dans l’hôpital psychiatrique, le monde nord-africain et ses repères, à l’exclusion de toutes les traces de la colonisation. Il comprend les trauma dus à la pulvérisation de la propriété collective dans les campagnes qui furent transformée par la société coloniale en propriété privée du colon. Il observe la décadence assignée au nomadisme très important en Algérie mais empêché par l’administration coloniale qui veut tout contrôler. Il mesure les conséquences de la prolétarisation urbaine des masses populaires rurales qui défigure massivement les gens des champs en gens des usines… il observe les résultats d’une politique coloniale de déshumanisation systématique du peuple algérien. Conteurs, café maure, travail de la terre au sein de l’hôpital, apportent des résultats médicaux, mais dès sa sortie, le malade rechute. Le psychiatre doit se rendre à l’évidence, c’est la colonisation qui rend fou.

Dans la perspective colonialiste, il doit toujours exister, sur le sol occupé, un minimum de terreur. Policiers, administrateurs racistes et prévaricateurs, colons abominables de malhonnêteté et de jouissance perverse, tissent sur l’ensemble du pays colonisé un réseau très strict au sein duquel l’autochtone se sent littéralement immobilisé.

Frantz Fanon, « Le calvaire d’un peuple », Journal El Moujahid, 1958.

Lâcher l’homme

Les hommes nord-africains internés à l’HP de Blida peuplent par leur opacité les journées du savant Frantz Fanon, ils résistent à sa science, ils éprouvent sa pensée. Frantz Fanon s’est engagé en psychiatrie pour rendre les humains à la liberté en les soignant de la folie. Pour lui, la psychiatrie est politique. Il a démontré que la folie naît et disparaît en partie à cause et grâce au contexte de la société. Les hommes musulmans de Blida lui font comprendre qu’en Algérie, comme dans ses Antilles natales, il se trouve dans une impasse. Se contenter de soigner l’homme ne suffit pas, il faut soigner la société. Les fous de Blida poussent le psychiatre vers la révolution. Frantz Fanon donne sa démission en 1956 à l’état français et prend la nationalité algérienne. Il deviendra l’un des leaders du Front de Libération National (FLN), et ses textes à partir de ce moment serviront de base intellectuelle à de nombreuses luttes dans le monde comme celle du Black Panthers Party, du mouvement contre l’Apartheid en Afrique du Sud, du Front de Libération de la Palestine…

Nos folies et nos rages ne sont pas que maladives et individuelles, elles sont le symptôme de maladies sociales de grande ampleur. Dans de nombreux pays du monde, les histoires de fous déchirent le voile des apparences. Par leurs actes et leurs paroles ineptes, les fous montrent aux spectateurs médusés la réalité toute crue qu’on ne pouvait plus voir. Nasreddine Hodja en Turquie, Djeha au Maroc, les histoires absurdes des habitants de Saint-Saulges dans la Nièvre, la compagnie carnavalesque de la Mère Folle à Dijon… rappellent que la folie est un souffle enfermé dans une poche, qui, une fois libéré, peut raviver le feu. Alors comment transformer sa rage en feu ? Sans reproduire la domination et engendrer de nouvelles aliénations ? Comment puiser bien avant la fabrication de ces masques qui nous ont défigurés ? Où chercher la flamme à raviver ?

Quelques pistes par le groupe Ausgang… et la suite au prochain cours

Pour t’inscrire c’est ici : https://fb.me/e/1z5Al5v4R

Caroline Darroux, 13 octobre 2020

Pour aller plus loin

Petites et petits veinards, ce cours s’est transformé en podcast audio !

Pour que ceux qui n’étaient pas là puisse en profiter…

Odil est partenaire de la librairie indépendante La Promesse de L’Aube à Autun. N’hésitez pas à nous passer commande.

La psychiatrie, une arme de combat pour dépasser la race. Podcast sur France Culture