En préparant l’interview par téléphone, Syméon Fieulaine m’a sorti une citation qui m’a vachement plu :

« Tous les usages de la parole pour tout le monde, voilà qui me semble être une bonne devise ayant une belle résonnance démocratique. Non pas pour que tout le monde devienne artiste, mais pour que personne ne reste esclave ». Ouais, moi un mec qui cite Gianni Rodari, que je ne connais ni d’Ève ni d’Adam, qui met des mots sur quelque chose qu’ODIL a envie de défendre au quotidien alors que c’est la première fois qu’on cause, ça me met la puce à l’oreille, ça me donne de l’espoir.

En fait, on est nombreux à rêver d’un autre monde, d’une société colorée, plus juste et où le langage n’est pas l’apanage des élites. Où l’expérience des individus est un savoir précieux qu’on se transmet, du plus riche au plus pouilleux ou dans le sens inverse. C’est juste pas évident de s’identifier dans tout ce brouhaha, de se reconnaitre et de commencer à oeuvrer ensemble. C’est pas facile de décrire à quoi il joue Syméon, ce qu’il cherche ou comment il passe ses journées. J’aimerais pouvoir résumer ça en quelques mots mais il va le faire bien mieux que moi…

Syméon, on s’est déjà croisés mais je ne te connais pas. Sur Facebook il est écrit que tu es Directeur artistique, à Compagnie les faiseurs de Pluie et concepteur, metteur en scène, analyse de situations, à Mythologic Factory – laboratoire de fabrique de la cie les faiseurs de pluie – interventions artistiques pour action sociales. Mais qu’est-ce que ça veut dire ?

S.F. : Je viens de Marseille et je suis sur Chalon depuis… quelques années. Je travaille dans le théâtre depuis trente ans, alors que c’est une porte que j’ai ouverte par hasard, sans savoir ce que c’était. Dans le lieu où j’ai débuté (le Théâtre des Ateliers d’Aix en Provence – direction Alain Simon) , j’ai été amené à occuper tous les postes de manière successive : de factotum à éclairagiste, de décorateur à comédien, jusqu’à l’écriture de texte et l’assistanat à la mise en scène, puis la mise en scène. Ma première usine à rêve, c’était pas la mienne mais au bout de moins d’un mois j’avais les clefs, à l’époque on m’aurait pas confié grand-chose, et je profitais de cet outil à fond. J’ai aussi beaucoup travaillé pour d’autres companies, pour l’opéra et une incursion au cinéma ce qui a complété ma formation.

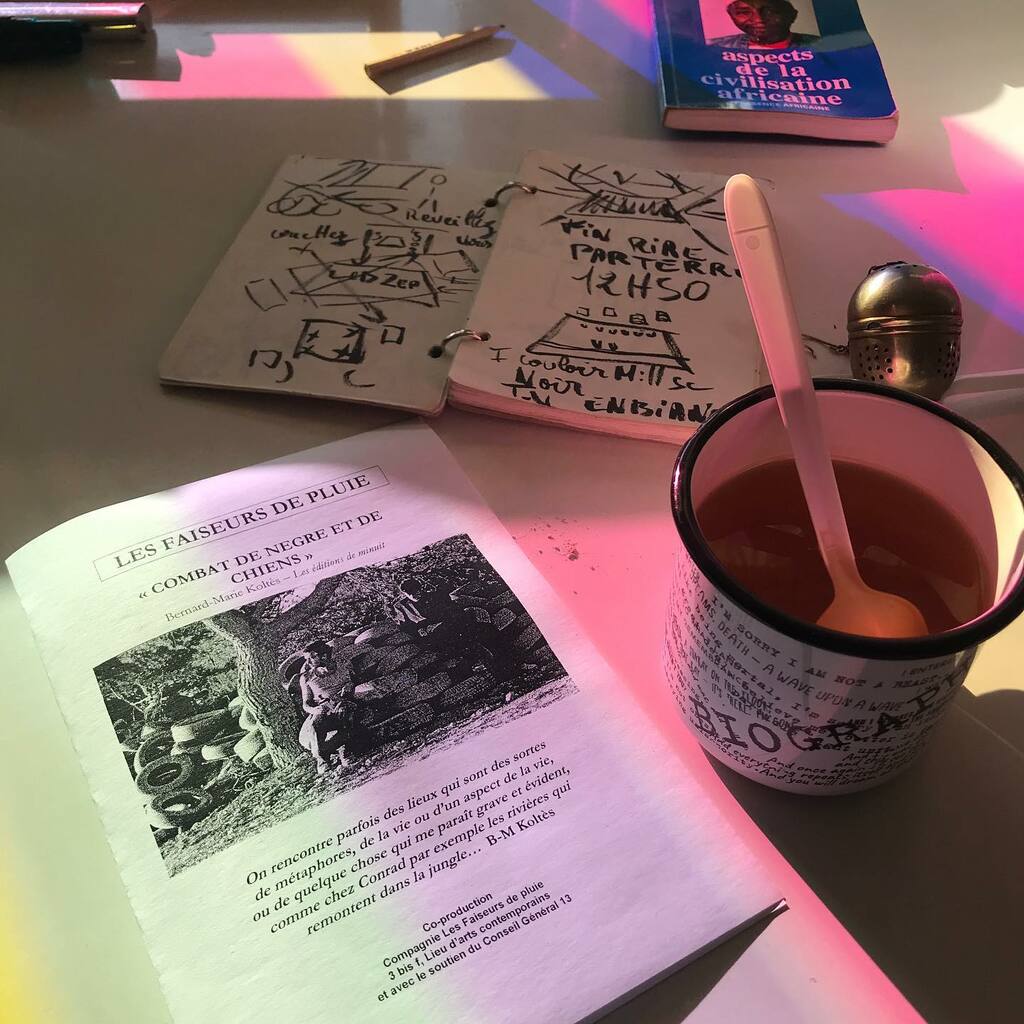

En 1999, j’ai créé la Cie Les Faiseurs de Pluie, autour d’un groupe de techniciens dont l’axe de travail principal était bien sûr la création de spectacles mais avec 2 particularités : partager le processus de création sur des textes dramatiques avec le plus grand nombre et les publics dits éloignés – ce qui se traduisait par des étapes de travail dans l’espace public, des bars, terrains vagues, chantiers… – et une partie recherche, où les membres de la companie s’intéressaient à des sujets thématiques, pour que chacun d’entre nous avance dans sa pratique, découvre de nouveaux aspects de la création et puisse nourrir les travaux à venir. Une école à part pour les cancres curieux que nous étions ! C’était aussi une manière de continuer ce qui m’avait été offert aux Ateliers.

Quelques années plus tard, en quête de sens sur mon travail, j’ai suivi un diplôme des hautes études de pratique sociale et cette formation a servi de révélateur à quelque chose présent en filigrane depuis longtemps dans le trajet et les choix de création de la compagnie.

J’y retrouvais de quoi satisfaire une curiosité intellectuelle, le goût des autres, l’ADN recherche et quelque chose proche de ce que fait un technicien, c’est-à-dire comprendre comment ça marche !

J’intervenais déjà pour l’université de Lyon (psychologie sociale et parcours de vie) et j’ai voulu appliquer l’utopie toute relative (des gens différents qui se réunissent autour d’un projet) de la création artistique à des problématiques sociales.

Pour conserver l’aspect purement création de la compagnie, j’ai développé un espace ouvert, fait d’expériences. Une sorte de laboratoire, de fabrique pour des propositions où imaginaire et intervention sociale auraient la même importance.

Souvent les artistes sont plus au moins contraints de vendre leur travail en faisant de la médiation ; dans l’histoire de la culture et encore aujourd’hui, on garde ce clivage entre vrai artiste et intervenant socio-culturel. Je pense qu’un dispositif artistique à vocation sociale est une œuvre à part entière ; elle demande autant d’attention qu’une création pour une scène nationale à ceci près que ma préoccupation est d’inscrire quelque chose dans la durée. Qui puisse exister au-delà de l’intervention de l’artiste ou de la représentation. C’est tout l’enjeu.

Le secteur culturel est pour moi une pratique sociale qui a réussi, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui lui est arrivé de plus intéressant, ça a laissé beaucoup de choses et de gens sur le côté.

Mythologic Factory, ça sonne comme le nom d’une usine à utopies, comme une fabrique à légendes…

Tu peux nous en parler ?

S.F. : MF est à l’origine un personnage d’une pièce créée à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, il y a des années. Le principe était simple : il nous faut des récits pour accepter la réalité.

D’où le Mythe, que Levi Strauss compare au bricolage ou au garage du grand père : tout peut servir en vue d’une finalité unificatrice, chaque élément hétérogène peut trouver sa place pour donner un sens au « chaos ».

Il s’agit en partant d’un problème, de percevoir non pas une solution hypothétique, mais le caractère dynamique du problème, sa force motrice. Car même négatif, un pouvoir de nuisance par exemple reste un pouvoir et changer le regard sur certains aspects ou évènements amène souvent à changer l’objet lui-même et l’idée que l’on en a. Le laboratoire, c’est une manière de penser collectif et transgenre (entendons-nous, sciences dures et sciences molles et tout ce qui constitue la société) et de mettre le caractère expérience au centre. Je l’utilise plus au sens fablab, une sorte de thinktank où des pratiques et des expériences éloignées convergent pour imaginer de nouveaux modes d’action, de fonctionnement. Je veux croire que les expériences qu’elles soient heureuses ou douloureuses donnent aux gens une compétence et une sorte d’expertise. Croiser ceux qui théorisent sur des situations et ceux qui les vivent me semble essentiel pour construire un modèle de société viable et pour aplanir les systèmes de domination.

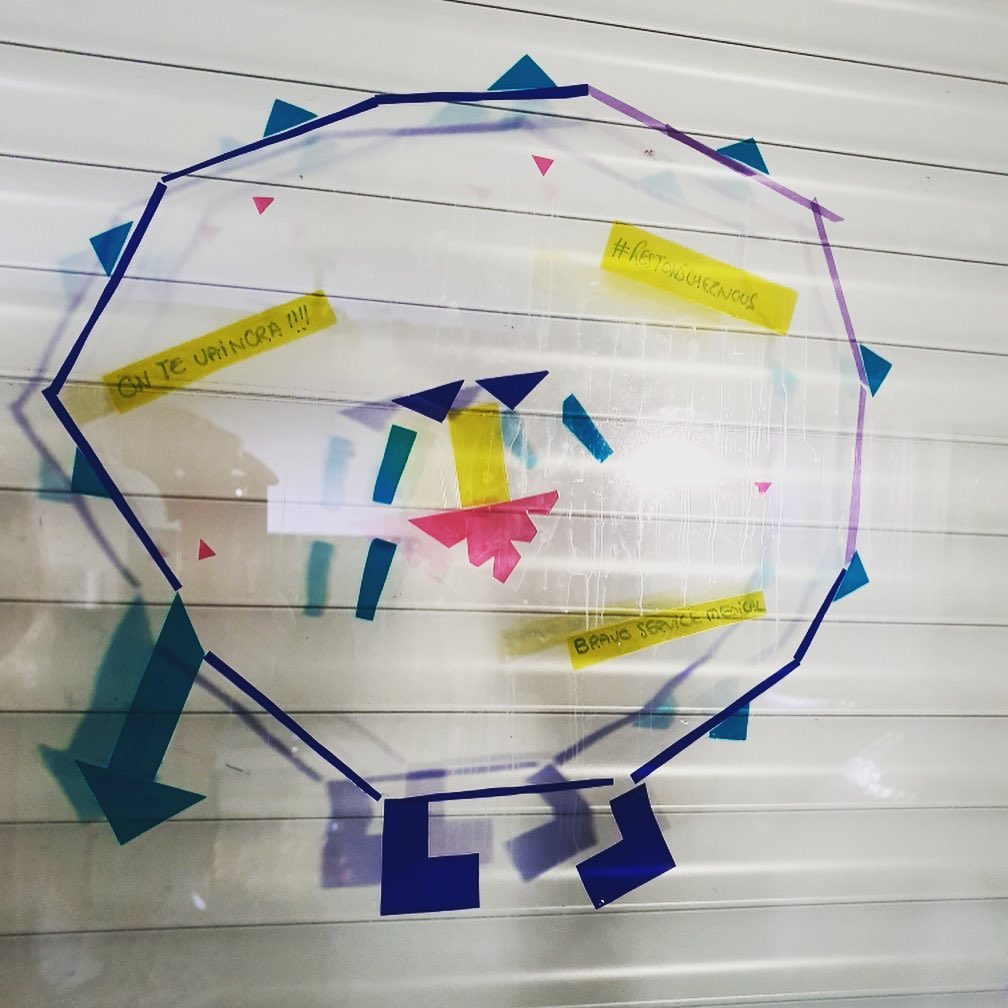

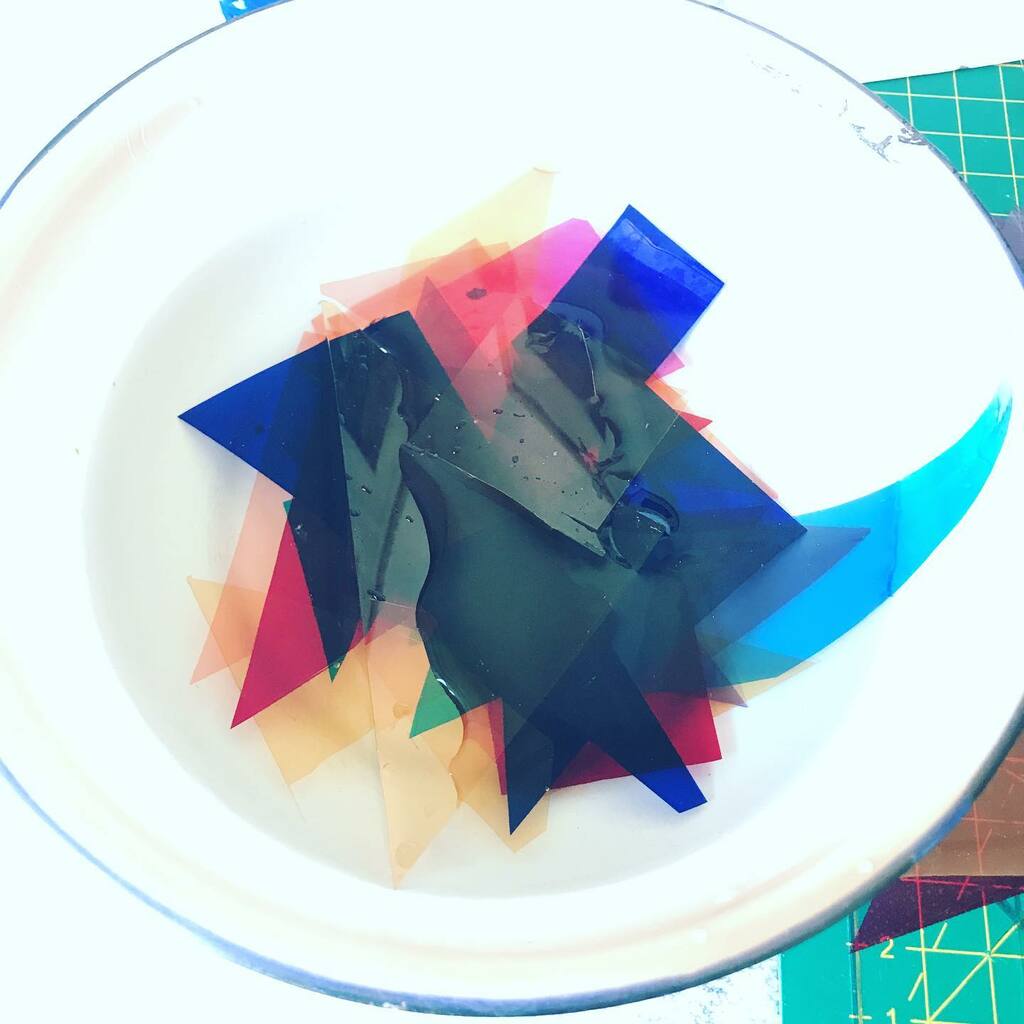

« Dedans Dehors, des couleurs pour éclairer l’horizon »

Mythologic factory

Un jeu coloré pour distraire petits et grands confinés – action menée par les Faiseurs de Pluie et Mythologic Factory dans le cadre de sa résidence pour et avec le quartier du Stade – si vous désirez recevoir un kit faites-vous connaître

– mythologicfactory@gmail.com – merci à Maryse et Martial pour leur complicité – De la misère ou de l’usage, nous choisirons toujours le second sans rien nier du premier – @Stade Léo-Lagrange

(Chalon-sur-Saône)

J’ai vu aussi ton appel à participation « In Vitro COVID 19 ». Tu proposes à des gens de profiter du confinement pour prêter leur voix et lire des textes. Une pièce de théâtre sonore à l’aveugle car ils ne se connaissent pas. Cette création, c’est aussi ta manière de répondre à la situation ?

S.F. : Je voulais monter Maeterlinck depuis un moment, mais dans cette pièce il y a 12 personnages… En termes de production c’est lourd et j’ai arrêté de courir après les gens et les institutions pour avoir les moyens de faire les choses. Au départ, je pensais aux « Aveugles » avec comme sous-texte la phrase de Chirac « la maison brûle et tout le monde regarde ailleurs ». Une réflexion en creux sur l’inanité de certains politiques, leur immobilisme, avec une pensée focalisée sur leur carrière… Et bien sûr l’avenir de la planète.

En tant que parent je me sens responsable du monde dans lequel on est, et les projets, les créations, le travail artistique de manière générale, sont une façon d’essayer d’y répondre. La pandémie est arrivée par-dessus, je me suis dit que c’était le moment : chacun chez soi, des gens vont lire en aveugle le texte distribué. Ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas après qui ils vont parlé, ni quelle intention a donné la personne avant eux… Un peu à l’image du dialogue social de ces dernières années.

Les créations et les actions menées sont souvent sur la base de concepts, j’aime bien le mot d’idée-forme qui me semble plus juste. Cette idée-forme amène à penser un dispositif, un mécanisme avec des rouages qui donne un caractère particulier à l’œuvre choisie. Car ce qui m’importe c’est l’interaction que produit la mise en place et la fabrication d’un objet. Le résultat est important, mais il arrive trop souvent que la vie qui se crée pendant le travail et dont il est censé témoigner s’appauvrisse et s’uniformise pour répondre à un besoin de réussite et de reconnaissance. C’est une forme de gentrification, ce n’est pas tout le temps le cas, mais des fois et à certains endroits ça tend à décourager de toute initiative. Le principe d’évaluation a beaucoup entamé les moyens d’actions dans tous les secteurs confondus.

Une jeunesse qui ne rêverait plus c’est un avenir qui décline.

Tu trouves qu’on ne rêve pas assez ? Que rêver plus et ensemble ça donne du pouvoir pour agir sur le monde qui nous entoure ?

S.F. : On ne rêve jamais assez. Si le monde ne nous convient pas, il faut le réinventer ou l’adapter. Le rêve sert à ça, percevoir à l’intérieur des germes de la réalité en devenir. Je pense que les enfants sont un modèle pour ça, petit, tout est possible, en grandissant ça se corse, ça raisonne, ça réfléchit (le mot est intéressant car ce qui est réfléchi par un miroir ne rentre pas ou plus ! )…

Il y a urgence à donner aux gens des possibles. A s’occuper aussi des plus jeunes qui avec tout ce qui se passe en ce moment peuvent se retrouver dans un présent qui aurait tout l’air d’un cul de sac. Une jeunesse qui ne rêverait plus, c’est un avenir qui décline. On dira « Winter ‘s coming », avec ce goût pour le storytelling et l’imagerie pop, où la réalité et la fiction se mélangent pour vendre des parts d’audience. Ces moments qui sont comme des cataclysmes donnent à chacun des envies de cynisme ou d’abandon, c’est le risque.

Personnellement, je crois définitivement aux ailleurs, à cette énergie qui nous tient debout et fait de nous des êtres vivants, «autant de fois aimés que détestés». Il faut ouvrir les fenêtres même s’il y a un orage, après la pluie vient toujours le beau temps ?

Et pour finir, de quoi tu rêves toi Syméon en ce moment ?

S.F. : Comme tout le monde, de fêtes, de barbecues, de piscines, de jolies filles, de pouvoir d’achat… Ou presque. Enfin pas tout à fait. Mais après Martin Luther King et la somme de

connaissances, de réflexions que des gens intelligents et sensés ont eues, je crois qu’il reste juste à œuvrer, faire, essayer, se tromper, c’est comme ça que l’on trouve parait-il…

Et pour mes rêves, j’en ai eu beaucoup, de toutes sortes, et je rêve encore beaucoup. Et j’ai la chance d’avoir, hier comme aujourd’hui, des gens, des rencontres, des ami(e)s, beaucoup de livres, et des maîtres aussi qui ont accompagné ce mouvement brouillon qui constitue un parcours…

Alors le rêve ce serait que tout le monde, à sa mesure, ait cette chance et puisse si ce n’est être artiste, ne pas rester esclave de quelque chose qu’il n’a pas choisi.

Pour plus d’informations et pour suivre bientôt la lecture confinée Les Aveugles de Maeterlinck :

https://www.facebook.com/pg/lesfaiseursdepluie/

lesfaiseursdepluie@wanadoo.fr

Mon parti est de penser qu’un

« dispositif » artistique à vocation sociale est une œuvre à part entière et demande autant d’attention qu’une création pour une scène nationale.

On pourrait dire que ton champ d’action se situe entre les sciences sociales et l’art alors ?

S.F. : Exactement. Les gens de théâtre, du spectacle vivant, observent beaucoup ce qui se passe autour d’eux pour nourrir leur création. Je m’inscris dans ce mouvement, tout en voulant que cette observation ne serve pas une fiction mais puisse accompagner, voir faire émerger des propositions pour la vie de la cité : c’est un acte politique et citoyen, qui sort du théâtre, à la rencontre des gens. Les 2 approches sont complémentaires, mais mon trajet m’a amené à être à cet endroit ; et un constat amer de voir des créations, de la pensée toujours intéressante, impliquée et belle, mais dans le même temps voir le tissu social et la place de l’intelligence collective se désagréger et laisser la place aux extrêmes.

Alors en tant que chercheur – psychologue de société – artiste – militant citoyen, comment choisis-tu les situations sur lesquelles tu veux mettre des coups de projecteurs ?

S.F. : Ce qui m’intéresse c’est d’être étranger, nouveau…

Quand on va dans un pays ou un endroit que l’on ne connait pas, nos sens s’aiguisent, on observe, on ne comprend pas tout et dans cette méconnaissance on met de l’imaginaire, qui est une médecine puissante pour accepter que les choses ne soient pas exactement comme on voudrait qu’elles soient.

Je crois que les espaces et les situations sont des voyages, à chaque fois nouveaux, qui remuent chez chacun des affects, des choses vécues… C’est cette part d’intime qui choisit de se poser quelque part et d’essayer de participer au mouvement, à la vie qui s’y déroule avec ses bons et ses mauvais côtés.

Par ailleurs, j’ai un lien fort avec la culture orientale, avec le Maghreb et l’Afrique en générale, d’où le nom de la compagnie. C’est aussi un endroit où la relation à la culture m’intéresse, l’oralité, les rituels…

Ce sont des endroits où la société est moins atomisée, ou pas de la même manière, et comme toujours on a des choses à apprendre.

Le secteur culturel est pour moi une pratique sociale qui a réussi, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui lui est arrivé de plus intéressant (la réussite étant quelque chose de très subjectif et très capitaliste dans sa vision actuelle), mais bon passons, ça a laissé beaucoup de choses et de gens sur le côté.

C’est aussi une manière d’institutionnaliser des pratiques que les gens avaient produites par nécessité et parfois de vider l’essence même du caractère social de ce qui nous relie. Le théâtre vient de la nécessité d’échanger, de partager une parole au détour d’un chemin (étymologiquement, le théâtre c’est « l’endroit d’où l’on voit », ce qui est un peu différent d’un endroit où l’on regarde !)

Je crois en l’expérience esthétique, mais celle-ci peut se faire à plein d’endroit : au foot (c’est le marseillais qui parle ;-)), comme dans la cuisine, comme en faisant des roues-arrières en motocross… Il y a un enjeu politique et social fort à reconnaitre le fait culturel où qu’il soit, sans hiérarchie. On ne peut pas reprocher à des gens de ne pas se sentir concernés par le faire société, si leur imaginaire (qui pour moi est ce qui fait culture) est nié ou mis de côté.

Et donc c’est quoi des interventions artistiques pour actions sociales ?

À quoi ça sert ?

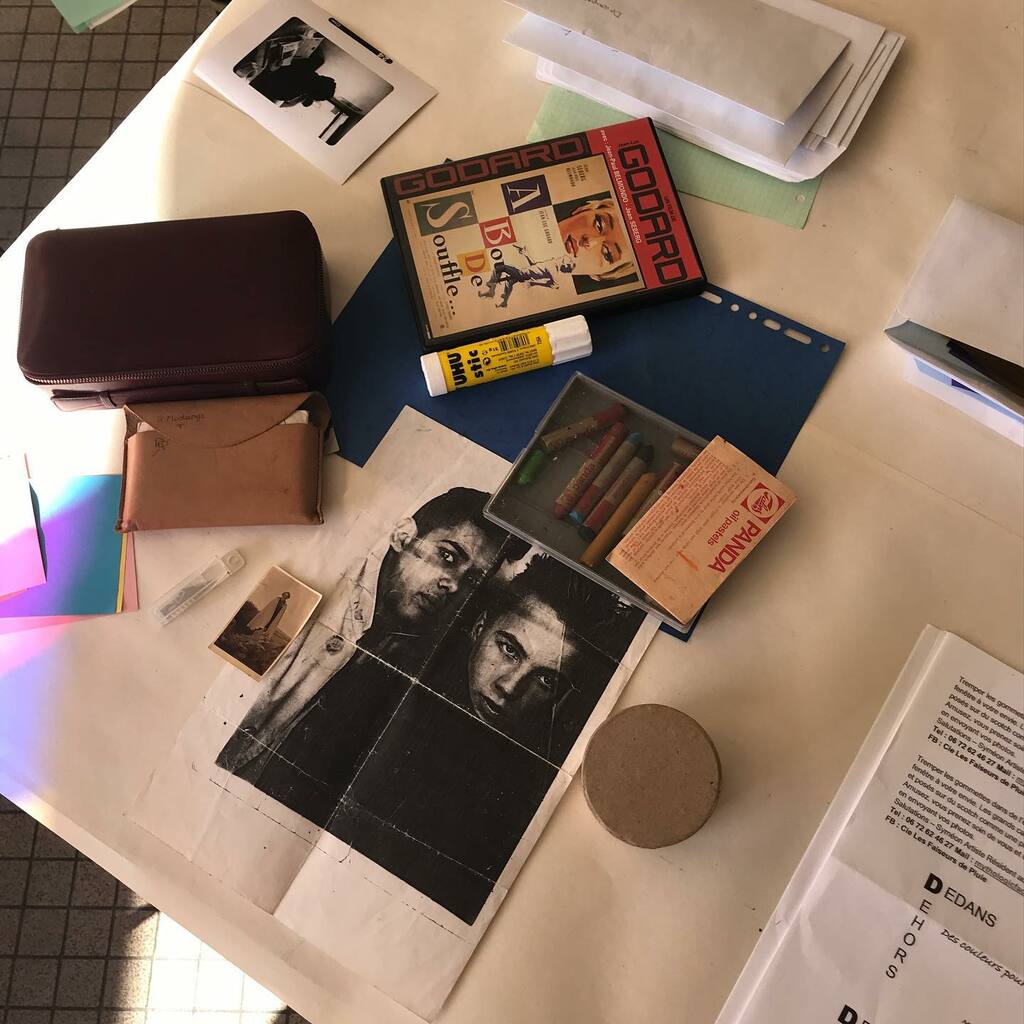

Je te donne un exemple. Dans le cadre d’un stage que j’anime, qui s’intitule cal@m (en référence au morceau de bambou avec lequel on écrivait les premiers signes sur des tablettes d’argile chez les Sumériens) je propose aux participants de choisir un objet social de recherche, une question plus exactement. Cette question souvent issue de leur parcours, de choses qui les animent, ils la confronte au paysage chalonnais et aux habitants.

C’est l’idée d’un déplacement de regard, en instrumentalisant le caractère « exotique » de la découverte d’une ville. La demande qui leur est faite est plus d’avoir une posture de chercheur ou de journaliste, ensuite sur cette base-là, il s’agit de donner un traitement esthétique au questionnement. Le travail de Jean Rouch est super intéressant là-dessus : dans « Petit à petit », un Africain vient observer les blancs, c’est un « regard inversé » un changement de paradigme à l’époque !

C’est l’idée d’un va-et-vient entre des gens qui partagent des informations sans y prêter attention, et d’autres qui ensuite valorisent cette parole, car ils n’y trouvent non pas forcément une réponse mais un élargissement de leur point de vue. Ceci crée indirectement du lien social, sous prétexte de recherches et fait apparaitre les mécanismes d’échanges de valeurs et de représentations au sein de la société.

Il peut y avoir des choses fausses, imparfaites, inexactes… Mais l’important pour les gens qui suivent le stage, où même pour moi qui applique ça dans mon travail sur le quartier, c’est de remettre l’artiste au cœur de la cité en tant que citoyen moteur et facilitateur d’un réflexion, qui ne se limite pas aux salles de spectacle. Je suis ringard ou pas totalement artiste au sens moderne, mais je revendique le caractère utile de l’art, je me rapproche du coup de l’artisan et le théâtre devient un outil.

Je crois en l’expérience esthétique, mais celle-ci peut se faire à plein d’endroit : au foot comme dans la cuisine, comme en faisant des roues-arrières en motocross… Il y a un enjeu politique et social fort à reconnaitre le fait culturel où qu’il soit, sans hiérarchie.

Les quartiers dit « populaires » ne véhiculent pas toujours une image très positive.

On en reçoit régulièrement le portrait d’une cité dans la cité, où règnent les incivilités, la délinquance… Les récits qu’on nous rapporte ne sont guère subtiles et on parle très souvent à la place des gens qui y vivent. J’ai lu que tu étais en résidence au sein du quartier Cité du Stade à Chalon. Tu peux me parler de ce quartier ? Ce qui t’y attache ? Tu y fais quoi en ce moment ?

S.F. : J’ai découvert ce quartier par hasard… Je cherchais peut-être un endroit qui me rappellerait Marseille ou comme dit B.M. Koltes « un de ces lieux qui sont des sortes de métaphores de la vie, ou d’un aspect de la vie ou de quelque chose qui (me) parait grave et évident comme chez Conrad par exemple, les rivières qui remontent dans la jungle… ».

Je suis adepte de ces endroits, j’y ai vécu, c’est une partie de mon ADN. Le quartier du Stade m’a touché, quand je l’ai découvert, les bâtiments détruits faisaient des espèces de mausolées au milieu de la nature qui avait repris ses droits. J’ai immédiatement pensé aux installations de Boltanski et je suis obsédé par la mémoire. C’est pour moi une des rares choses que l’on possède de manière ontologique (lié et inséparable du fait d’être et d’exister), ça fait partie de nous, on ne peut pas nous l’enlever… à moins de la perdre bien-sûr.

Et cette mémoire, c’est aussi la capacité de la partager et justement de faire des récits, en évitant de laisser cette tâche aux vainqueurs !! Car le récit induit un regard, la projection marche à fond, c’est même un des outils principal du théâtre. Le type qui rentre même si c’est Al Pacino et qui dit » Je suis Richard 3 ! « , en fait c’est ridicule, c’est une histoire de conventions… Alors oui cet espace, j’ai très vite flashé dessus, écrit, observé, voir si il n’y avait pas un Richard 3 au milieu du quartier !

Et il y a eu la rencontre avec Pape Ndiaye qui était directeur de la maison de quartier à l’époque et des échanges sur la transmission entre Chibanis et jeunes générations, celles qui « rouillent au pied des tours ». Cette énergie qui ne va pas toujours au bon endroit, du moins pas dans une pensée élargie à l’extérieur du groupe, au « faire société » mais comme inscrite dans un présent perpétuel. Ce qui est un peu normal et intuitif comme réflexe de défense, si on repense à cette image « des restes d’immeubles au sols ». Tout le monde veut se tenir debout.

C’est là que le théâtre intervient, le mythe, car ce qui est factuel, indiscutable est pris pour ce qu’il est, dans sa limite en faisant fi de qui le définit déjà : il devient un signe dont l’explication reste à démontrer ou à inventer.

C’est en travaillant sur des allers-retours entre le réel, nécéssaire et contraint, et l’imaginaire libre mais qui ne fait pas forcément chauffer la marmite, que j’essaie de construire un territoire commun. Ça se traduit par des rencontres, des ateliers, des actions comme la Nuit de la lecture ou des idées qui permettent de placer sur la carte une volonté dans un quartier populaire. Comme le travail que font d’autres associations sur le quartier, que ce soit Open Café, l’ASTI, Unis Cité ou le travail de Bilel Belmahdi ou Rachid Kassi, le service jeunesse, les écoles, la MQ, tous participent à cette idée que les choses sont possibles et que cette image négative en est une parmi d’autres – la vie, les jours de marché y contribuent énormément aussi. C’est une terre riche je trouve et pleine de promesses. J’ai de la chance d’avoir eu ces rencontres et la confiance des gens du contrat de ville pour tenter cette expérience.

« Dedans Dehors, des couleurs pour éclairer l’horizon », c’est l’action que tu mènes en ce moment pour et avec le quartier du Stade. Comment ça se passe concrètement, tu fais une livraison et les habitants couvrent les fenêtres du quartier ? C’est une manière de s’évader du confinement que tu leur proposes ?

S.F. : Oui je suis passé dans un premier temps par la maternelle pour avoir les contacts, puis sur commande je livre en boîtes aux lettres avec les précautions d’usage liées au Covid. J’adore ça, je joue au Facteur Cheval et l’air de rien, le temps de découpe, la préparation des enveloppes… C’est du temps mais c’est un peu comme une méditation. Je crois que les choses se nourrissent du temps et de l’attention qu’on leur donne. Et ce n’est pas pour s’évader, même si je parle beaucoup d’imaginaire. Mon principe et très « situationniste », utilisé ce qui est là, sinon en service après-vente, ce serait dur de dire que l’on peut changer le réel !

Et c’est surprenant de voir l’émerveillement des gens sur des actions simples, directes… Les enfants qui jouent avec les couleurs, deviennent auteurs d’une histoire qu’on écrit à plusieurs mains à travers les dessins sur les vitres – ce qu’ils font est super ! On a tellement d’outils performants que proposer des choses « pauvres », mais où l’humain est au centre, rassure un peu sur le monde que l’on nous propose, en tout cas j’espère. Ce qui est étrange, c’est que cette action était prévue au départ pour revendiquer une présence/absence de manière « fantôme » dans des espaces dits réservés. Je crois que l’espace urbain est de plus en plus sectorisée, balisé et ne reflète pas la réalité des gens qui y vivent. C’est important de trouver sa place. C’est comme si certaines personnes devenaient invisibles, que leur reflets n’accrochaient pas sur les vitrines des magasins… C’est parfois violent. Mais pour en revenir à Dedans Dehors, c’est comme si les choses avaient leur vie propre au bout d’un moment et trouvent leur place, le cadre de leur intervention, pour exister. Il faudrait que chaque individu puisse avoir cette chance là, pour lui et pour les autres, être une tâche de couleur qui reçoit la lumière. (je délire un peu là !!!)

#lesaveuglesmaeterlinck

Syméon – FACEBOOK – 12 AVRIL 2020

Elles sont six, ils sont six dans un foret septentrionale, que nous ne pouvons aujourd’hui visiter – Alors de loin, d’un peu partout en France ils vont nous raconter cette sortie qui n’en finit pas

— À suivre

En quelques mots, t’en penses quoi d’ailleurs de ce confinement toi, et de l’état de notre démocratie ?

Je crois avoir un peu répondu sur l‘état de la démocratie ; c’est pas joli, mais on est loin d’être les plus mal lotis, je pense surtout qu’il faut passer à l’action.

Je n’arrête pas de voir passer des réflexions sur l’après… Ça me saoule.

Pour moi, l’après c’est du présent différé, ce qui veut dire qu’il faut se sortir les doigts pour parler abruptement et mettre en œuvre ce qui nous semble juste, essayer… Un nouvel élan démocratique, il se fait soit de façon violente, soit de façon concertée, et pour ça, faut se sentir concerné et être force de proposition, mais avec des actions concrètes. La politique qui est à l’origine, juste une histoire de gestion, a pris le pas sur l’action ; puis en tant que citoyen on a une responsabilité, à part pour râler on a beaucoup délégué. Je crois, je veux croire que le confinement nous amène à réfléchir à ce que l’on peut ou veut faire et ce qui est absolument nécessaire même en dehors de toute productivité ; la dynamique de la contrainte, de l’empêchement, peut être un moteur puissant, après il faut accompagner le véhicule pour qu’il ne parte pas dans la mauvaise direction. C’est sûr que le modèle de société capitaliste est vérolé, mais on a pas encore réussi à rendre sexy, utile, ce qui est pourtant indispensable au vu de l’état du monde : l’idée de la décroissance et de la redistribution. Quand on parle de ça on menace le sacro-saint pouvoir d’achat (une vrai laisse avec collier pour chien même pas jolie) et on te dit que l’ »on va quand même pas tous retourner garder des chèvres dans le Larzac… »

Le risque, c’est de ne laisser que le choix de la colère et de la violence.

Brasser les imaginaires, les faire ressurgir, c’est faire émerger des solutions à des problèmes dans la réalité ? C’est faire confiance à l’intelligence collective ?

S.F. : Les 2. La base de l’évolution chez l’espèce humaine, c’est des besoins de survie et la rencontre à un moment avec une graine dans le cerveau qui dit « c’est possible ». L’imaginaire, il est à cet endroit entre désir et volonté. Il faut juste quelques outils pour penser ce qui n’est pas encore là, mais pourrait être. Et tout le monde a cette faculté, on voit une jolie fille, un bel homme, on imagine une histoire, on la concrétise ou pas… Une des questions centrales est celle de la rencontre réussie ou loupée, du désir intime, personnel, individuel et égoïste avec l’autre, le collectif, les communs. C’est sûr que ce n’est pas le modèle qu’on nous vend, mais il y a des endroits où ne pas être d’accord doit permettre d’être force de proposition.

Pour le coup, je pense que le match est joué, et que la crise actuelle avec le constat d’horreur et de tristesse que peut donner la fameuse « distanciation sociale », ça dit des choses importantes et ça laissera des traces ; j’espère que cette expérience, ce trauma, on saura l’utiliser.

Images et citations : Syméon Fieulaine ou les participants au projet DEDANS DEHORS

Interview réalisé par Laëtitia Déchambenoit – Avril 2020